「地域の力を支える仕組みを」

――令和7年6月定例会 一般質問レポート(土黒功司)

皆さんこんにちは。宇土市議会議員の土黒功司です。

令和7年6月定例会では、私がこれまで議会で繰り返し訴えてきたテーマ――「地域の支え合いをどう守り、どう未来につなぐか」という視点から、3つの課題について質問しました。

-

市民活動団体の持続可能な運営体制

-

市職員の人材定着と職場環境の改善

-

走潟かわまちづくり事業の推進

どのテーマも「人」に焦点を当てた内容です。まちを動かすのは人であり、地域を支えるのも人。そこに“持続可能性”をどう築くかを議論しました。

1.「支えている人を、支える仕組みを」

市民活動団体の持続可能な運営体制について

PTA、体育協会、スポーツ推進委員――。

これらは、行政と市民をつなぐ大切な存在であり、宇土市の地域力を支えてきた柱です。

しかし今、働き方改革や家庭環境の変化などにより、「役員を引き受ける人が見つからない」という声が、あらゆる団体で聞かれるようになりました。

1-1.現場の声を代弁して

私は、教育部長に対して以下の点を質問しました。

-

各団体への予算支援の規模や内容

-

役員への手当支給の有無

-

そして、市として「成り手不足」や「運営困難」をどの程度把握しているのか

特に体育協会では、会長職の方が年間数十日も稼働しているにもかかわらず手当がない状況を指摘しました。

また、PTA活動においても、上部団体(県・全国)への関わりや事務作業の多さが負担になっており、「好きでやっても報われない」という声がある現状を伝えました。

1-2.「やりがい」と「支え」が両輪

市民活動はボランティア精神で支えられています。

しかし、今求められているのは「やりがい」だけで続けられる仕組みではなく、“支えるための支援”です。

たとえば、

-

活動補助金の拡充

-

市職員による事務支援

-

団体間の情報共有や協働を促す仕組み

こうした支援策を整えることが、地域を守る行政の新しい役割だと考えます。

市民の力を最大限に生かすには、“支えている人を支えること”が最初の一歩です。

2.「やめない職場」から「誇れる職場」へ

市職員の人材定着について

どんなに良い制度があっても、それを動かすのは「人」です。

そして今、全国的に自治体職員の離職が増えています。宇土市も例外ではありません。

2-1.「辞める人」ではなく、「続けられる環境」を見る

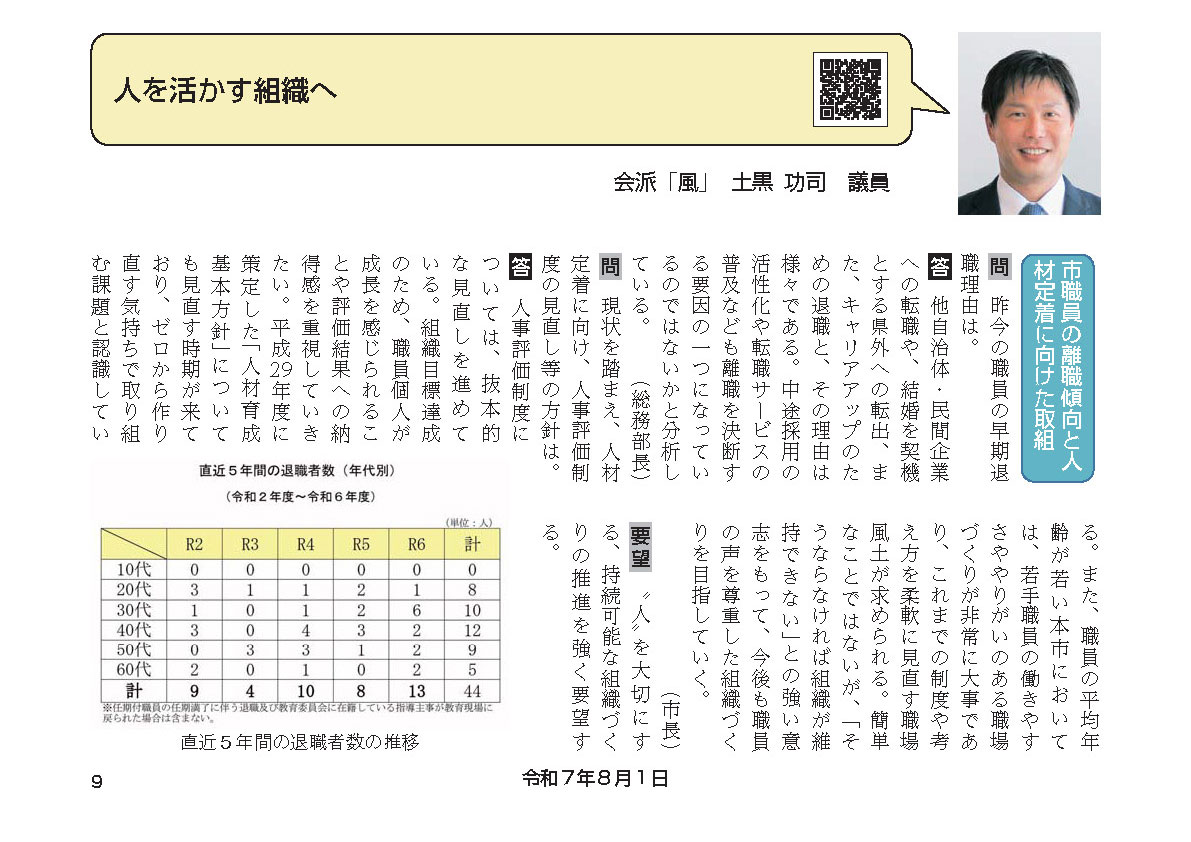

私は、総務部長に対し、過去5年間の退職・離職者数の推移を質問しました。

特に若手・中堅層の離職が目立つことを指摘し、単に「時代の傾向」ではなく、

職場の課題として正面から向き合う必要があると訴えました。

2-2.人材定着のカギは“やりがいづくり”

市は、働き方改革やメンタルヘルス支援、キャリア研修などに取り組んでいますが、

私はそれに加えて「やりがいを感じられる職場文化の醸成」が欠かせないと考えます。

人が辞める理由の多くは、給与よりも「孤立感」「達成感のなさ」「理解されない苦しさ」。

だからこそ、上司と部下の信頼関係、チームで成果を実感できる環境づくりが必要です。

2-3.市長への提言

私は市長に次の3つを提案しました。

-

他自治体の先進事例の積極的導入(人事評価・キャリア制度)

-

柔軟な勤務制度の検討(テレワークやフレックスタイム)

-

市職員が誇りを持てる組織文化の醸成

職員一人ひとりが「宇土市の一員でよかった」と思えること。

それが結果として市民へのサービス向上につながる――。

私はそう信じています。

3.「水辺のまち、宇土」の未来を描く

走潟かわまちづくり事業の推進状況について

「走潟かわまちづくり事業」は、宇土市の未来像を象徴する大規模プロジェクトです。

水辺と人が共に生きる空間づくり。私はこの事業を、“まちの新しい顔”に育てるべきだと考えています。

3-1.市民参加の形を問う

企画財政部長には、これまで開催されたワークショップや検討会の実績、

市民からの主な意見や要望、そして意見集約における工夫を尋ねました。

参加者の声からは、

「子どもが安全に遊べる場所を」「散歩やジョギングができる道を」など、

暮らしに根ざした提案が多く寄せられているとのこと。

こうした市民の声を、単なる参考意見ではなく“設計の中心”に据えることが大切です。

3-2.長期ビジョンと整備計画

私は、整備方針やスケジュールについて、

市がどう計画を具体化し、市民とどのように連携して進めていくのかを確認しました。

また、走り方地区が熊本市と隣接し、宇土の玄関口となることを踏まえ、

市長に対して以下の点を質問しました。

-

本事業の都市計画上の位置付け

-

公園整備や観光施策との整合性

-

熊本市や中心市街地との広域的な連携戦略

市長からは、「走り方川事業をまちの象徴的拠点として位置付け、

防災・交流・観光の3つの視点で発展させていく」との答弁がありました。

3-3.「子どもど真ん中」のまちづくりへ

私は結びとして、

この走り方川事業が「子どもど真ん中計画」とも深く関わることを強調しました。

子どもが遊び、学び、大人が語らい、地域の人が集う――。

そんな場所を次の世代に残すことが、私たちの責任です。

10年後、30年後、50年後に「このまちを誇りに思える」と言われるように。

宇土の未来を見据えたこの事業に、私も全力で関わっていきます。

おわりに――地域の“支え”を未来へつなぐ

今回の3つの質問は、すべて「人」を中心にしたテーマでした。

-

市民活動を支える人

-

行政を支える職員

-

まちを支える未来の世代

どれも欠けてはならない宇土の力です。

これからも私は、現場の声に耳を傾けながら、持続可能な地域の仕組みづくりを議会から提案していきます。

宇土が、「人を支えるまち」であり続けるために。

#宇土市議会 #地域づくり #走り方川まちづくり