「子どもを真ん中に、未来を描くまちへ。」

――令和7年3月定例会 一般質問レポート(土黒功司)

皆さんこんにちは。宇土市議会議員の土黒功司です。

令和7年3月定例会では、**「暮らしの安心」「子どもど真ん中」「持続可能な行政」**という3つの軸を中心に質問を行いました。

いずれも、「人が暮らし続けたいと思える宇土市」を実現するために欠かせないテーマです。

今回は、その内容を市民の皆さんにわかりやすくお伝えします。

1.通学路安全プログラム――「子どもを守る仕組み」が動き出した

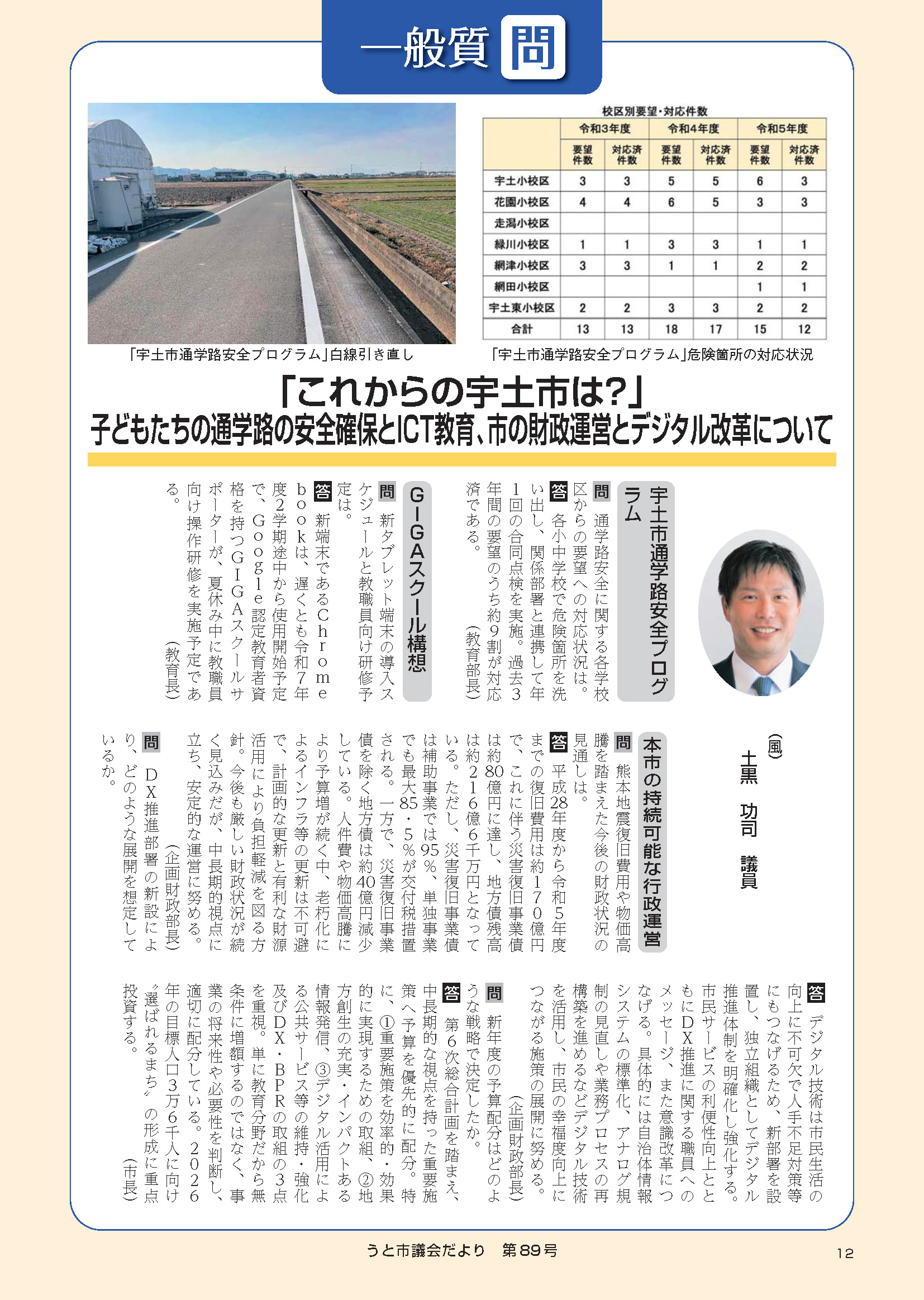

昨年(令和6年9月)に取り上げた通学路の安全確保について、

その後すぐに白線の引き直しが行われたことに、まず心から感謝をお伝えしました。

実際に地域の方々からは、

「夜の運転が見やすくなった」「子どもが安心して歩けるようになった」など、

たくさんの喜びの声をいただいています。

1-1.要望の実績と優先順位

私は今回、市に対し、過去3年間の要望件数と対応状況を尋ねました。

その結果、9割以上の要望がすでに対応済みであることが明らかになり、

現場の迅速な対応力を高く評価しました。

しかし、まだ改善の余地もあります。

例えば、「白線の再整備だけでなく、より視認性の高いカラー舗装の導入」など、

費用対効果の高い安全対策を検討するよう要望しました。

1-2.安全対策は「継続の力」

通学路の安全確保は、一度整備して終わりではありません。

年を追うごとに道路は摩耗し、地域環境も変化します。

だからこそ、市民の皆さんからの声を“現場のセンサー”として、

今後も危険箇所の把握と改善を継続的に進めていきます。

2.「子どもど真ん中政策」――理念から実践へ

宇土市では現在、「第3期 子ども・子育て支援計画(宇土市子どもど真ん中計画)」の策定が進んでいます。

私はこの計画が、市長の掲げる「子どもにとって一番良いことを優先する」という理念を具体化する羅針盤になるよう、

いくつかの視点から質問しました。

2-1.国庫支援を最大限に活かす

子育て支援を推進するため、国は「子ども・子育て支援事業債」などの地方支援制度を拡充しています。

しかし、こうした制度を活かせるかどうかで、自治体間の差が生まれます。

私は、市に対して「どの制度を、どれだけ有効に活用しているのか」を確認し、

国の支援を逃さず最大限に取り込む体制を求めました。

補助金や交付金をうまく活用できれば、

宇土市が財政的な負担を抑えながら、

より質の高い子育て支援をスピード感を持って展開できます。

2-2.教育DXとの連動

さらに、私は「教育DX(デジタルトランスフォーメーション)」の重要性にも触れました。

タブレット端末を活用し、個別最適な学びや協働的な授業を進める「伏線型授業」を推進すること。

それが“子どもど真ん中”の教育の実現につながると強調しました。

「子どもが自分のペースで学び、意見を発信し、仲間と考える」

そんな教育環境を整えるために、ICT教育への継続的な投資を要望しました。

3.持続可能な行政運営――「人・財・デジタル」の三本柱

今回の定例会は、新年度予算案の提示時期でもありました。

私は、「持続可能な行政運営」をテーマに、財政・経済・DXの3つの観点から質問しました。

3-1.財政運営――40億円の減債を評価

宇土市の地方債残高(災害復旧分を除く)は、この3年間で約40億円の減少。

財政健全化の成果として、これは大いに評価すべき点です。

しかし同時に、人件費・物件費の上昇が避けられない中で、

今後もこの安定を維持できるかどうかが問われます。

私は、「健全な財政とは、未来への投資ができる財政」だと考えています。

教育・子育て・DXなど、成長につながる分野への戦略的投資を継続的に行うよう求めました。

3-2.教育費は“未来への種まき”

総務省の統計によると、宇土市の人口1人あたり教育費は類似団体の中で下位(128位/132市)。

私はこの数字を踏まえ、

「教育費はコストではなく、未来への投資」だと強調しました。

教育環境を整え、人を育てることが、結果的にまちの魅力と経済を生み出します。

短期的な効率より、長期的な成長を見据えた教育への再投資を求めました。

3-3.地域経済とDX推進

地域経済の面では、法人市民税が横ばいで推移している現状を踏まえ、

「歳入をどう増やしていくか」という視点で質問しました。

西部地区補助金事業やシティプロモーションの成果を分析し、

産業振興と観光振興を一体的に捉えた戦略づくりを提案しました。

また、市長が打ち出した「DX推進部署の新設」を高く評価。

業務効率化(BPR)の推進、AI・データの活用、市民サービスのデジタル化など、

職員の働き方改革と行政の質の向上を両立させる動きを強く後押ししました。

4.市長への最終質問――「未来への投資はどこへ向かうのか」

最後に、令和7年度予算編成の“優先順位と戦略”について、市長に直接問いかけました。

宇土市の限られた財源の中で、

どの分野に重点投資し、どんな未来像を描くのか。

市長からは、

「防災・子育て・教育の3分野を柱に、市民が安心して暮らせるまちづくりを進める」

との方針が示されました。

この言葉に、私は力強さを感じました。

同時に、政策を“実行”に移すためのスピードと連携が、これからの鍵になると考えています。

終わりに――「子どもを真ん中に据える」とは、まちの未来を真ん中に据えること

通学路の安全も、教育DXも、財政運営も――

すべては、未来を担う子どもたちのためにあります。

「子どもを真ん中に置く」という言葉は、

実は「まちの未来を真ん中に据える」という意味でもあるのです。

私はこれからも、市民の声を丁寧に聞き、

暮らしの課題を“未来への希望”に変える議会活動を続けていきます。

#宇土市議会 #子どもど真ん中 #持続可能なまちづくり